Эмоциональное выгорание: как вовремя распознать и справиться с ним

В статье разберем, как распознать тревожные сигналы: когда стоит взять себя в руки, а когда — дать себе право на отдых. Также расскажем, какие меры помогают предотвратить выгорание и какую роль в этом играет руководитель.

Признаки и особенности синдрома профессионального выгорания

Профессиональное, или эмоциональное выгорание — это психологическое состояние, которое возникает как реакция на хронический стресс на работе. Термин впервые был предложен американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году, а в 2019 году Всемирная организация здравоохранения официально включила его в Международную классификацию болезней (МКБ-11) как фактор, негативно влияющий на здоровье.

Статистика показывает, что наиболее уязвимы к выгоранию специалисты, чья работа требует интенсивного эмоционального вовлечения и постоянного взаимодействия с людьми. К таким профессиям относятся:

- креативные специалисты (дизайнеры, копирайтеры, арт-директора);

- медицинские работники;

- сотрудники страховых и банковских организаций;

- работники в сфере образования (учителя, преподаватели);

- представители медиа- и коммуникационных сфер.

Наименьший риск отмечают работники в отраслях с более предсказуемыми и физически ориентированными задачами — например, в промышленности, строительстве и машиностроении.

К типичным проявлениям выгорания относятся:

- Хроническая усталость, как физическая, так и эмоциональная.

- Снижение мотивации и интереса к работе, вплоть до полного безразличия — даже к тем проектам, что раньше вызывали вдохновение.

- Рост цинизма и отчуждения: работа воспринимается формально, коллеги и клиенты — как «объекты».

- Падение концентрации, забывчивость, трудности с принятием решений.

- Снижение продуктивности и качества выполнения задач.

- Повышенная раздражительность, негативное влияние на личные отношения.

Раннее распознавание этих сигналов — ключ к своевременной профилактике выгорания и его негативных последствий.

Основные причины выгорания

По данным опросов, сотрудники чаще всего называют следующие причины выгорания:

- 11% — хронический стресс, эмоциональная истощенность, рутина, несоответствие работы личным интересам и ценностям.

- 5% — отсутствие внутренней и внешней мотивации.

- 4% — системные переработки, неадекватная оплата труда, токсичная или напряженная атмосфера в коллективе.

- 2% — несправедливое или уничижительное отношение со стороны руководства.

За последним пунктом часто скрываются глубинные управленческие проблемы, которые напрямую влияют на вовлеченность и устойчивость команды:

- Обесценивание личности сотрудника. Когда подчиненный воспринимается исключительно как «ресурс» или «исполнитель», без учета его жизненных обстоятельств (болезни близких, семейных обязательств, личных границ), это разрушает доверие и снижает лояльность. Принцип «на работе — только работа» уместен, но не в ущерб базовому уважению к человеку.

- Отсутствие ясности. Постоянная смена задач, нестабильные приоритеты, «плавающие» дедлайны и противоречивые указания дезориентируют команду. Сотрудники теряют ощущение смысла в своей работе и начинают сомневаться в компетентности руководства.

- Критика без обратной связи. Оценка без конструктивного диалога, особенно если она носит субъективный или эмоциональный характер, быстро демотивирует. Для эффективного развития важна не просто критика, а баланс: указание на ошибки + признание достижений + конкретные шаги для роста.

- Непрозрачность вознаграждений. Субъективное распределение премий, отсутствие четких критериев оценки, наличие «любимчиков» — все это разрушает справедливое восприятие системы мотивации и провоцирует конфликты внутри коллектива. Люди готовы работать с полной отдачей, если уверены: их усилия заметны и ценны.

- Дефицит обратной связи и признания. Отсутствие регулярного диалога, невнимание к вкладу сотрудника, неясность перспектив роста — все это усиливает чувство «невидимости», бьет по самооценке и вовлеченности. Признание достижений, даже небольших, остается одним из самых мощных нематериальных мотиваторов.

Профессиональное выгорание редко возникает внезапно — оно формируется постепенно, на фоне накопленных разочарований и нарушенных психологических границ.

Стадии эмоционального выгорания

Моделей развития выгорания существует несколько. Герберт Фрейденбергер, который впервые описал синдром, выделял до 12 последовательных этапов, условно объединенных в три фазы: начальную, среднюю и терминальную.

В отечественной психологии значительный вклад в диагностику синдрома внес доктор психологических наук Виктор Бойко. В своей модели он также выделяет три ключевые стадии:

-

Стадия напряжения

На первый взгляд — это пик вовлеченности: сотрудник берет на себя повышенную нагрузку, работает в режиме многозадачности, проявляет инициативу и верит в свои силы. Однако за внешней активностью часто скрывается рост внутреннего стресса: эмоциональные ресурсы истощаются быстрее, чем восполняются. Энтузиазм постепенно сменяется усталостью, а работа — ощущением «автопилота». -

Стадия резистенции, или сопротивления

Когда усилия перестают приносить ожидаемый результат, включаются защитные механизмы. Возникает эмоциональная отстраненность: человек либо обвиняет себя и навязывает чувство несостоятельности, либо внешнюю среду — коллег, руководство, систему. Характерны раздражительность, цинизм, снижение эмпатии. В коммуникациях появляется напряженность, даже в неформальных каналах и чатах. Это уже не просто усталость, а осознанное дистанцирование от работы и людей. -

Стадия истощения

Финальная фаза, при которой эмоциональные и физические ресурсы практически исчерпаны. Проявляется апатия, полная утрата интереса к результатам, стремление избегать рабочих контактов и даже присутствия в офисе. На этом этапе часто возникают психосоматические симптомы: снижение иммунитета, хроническая утомляемость, нарушения сна, частые простуды — организм буквально «отключает» человека, тем самым защищает от дальнейшего перенапряжения.

Меры профилактики выгорания

Выгорание — распространенное, но обратимое состояние. Оно неизбежно возникает в любой организации, где есть стресс, высокие ожидания и эмоциональная вовлеченность. Прогнозировать и предотвращать его вполне реально, если подходить к вопросу системно. Ниже — ключевые профилактические меры, которые подтвердили свою эффективность на практике.

- Регулярная и искренняя коммуникация. Не формальные встречи «раз в квартал», а живой, непрерывный диалог. Вовремя заметить, что у сотрудника накопилась усталость, личные трудности или растущее чувство беспомощности возможно только при доверительной атмосфере. Иногда достаточно гибкости в графике или временного снижения нагрузки, чтобы не допустить перехода в критическую стадию.

- Обратная связь с признанием заслуг. Конструктивная критика важна, но если не брать во внимание достижения, она быстро становится разрушительной. Регулярное, конкретное и искреннее признание усилий (не только результатов!) укрепляет самооценку и внутреннюю мотивацию. Это особенно важно в профессиях с высокой эмоциональной отдачей.

- Расширение зоны ответственности. Для тех, кто выгорает от рутины и ощущения «застревания», выход — в новых вызовах. Передавайте более сложные задачи, инициируйте участие в кросс-функциональных проектах, дайте возможность проявить экспертизу. Главное — делать это осознанно, не как «допнагрузку», а как инвестицию в рост.

- Контроль рабочей нагрузки. Эпизодические переработки — норма в кризисных периодах, хронические — сигнал о неэффективности процессов. Анализируйте, где есть узкие места, нужны ли дополнительные ресурсы, возможно ли делегирование или автоматизация. Забота о балансе нагрузки — не мягкость, а управленческая компетенция.

- Прозрачная система мотивации. Финансовое вознаграждение — не замена уважению, но важный элемент справедливости. Премии, бонусы, доплаты за сложность или инициативу должны быть предсказуемыми и обоснованными. Тогда они не просто компенсируют усилия, а укрепляют доверие к системе.

- Вовлечение через обучение. Развитие — один из самых эффективных антидотов выгоранию. Возможность освоить новое, получить сертификацию, сменить вектор внутри компании возвращает ощущение перспективы. Для бизнеса это двойная выгода: рост компетенций команды и снижение оттока ключевых специалистов.

Помните, что профилактика — всегда дешевле, чем «лечение». Чем раньше включается проактивная поддержка, тем меньше ресурсов уйдет на восстановление — и тем выше будет долгосрочная эффективность команды.

Анализ рабочего времени для ранней профилактики

Выявить приближение выгорания — непростая задача, особенно если сотрудник склонен умалчивать свои чувства и эмоции. Однако объективные показатели повседневной активности могут стать ценным инструментом для своевременного вмешательства.

Исследования показывают, что у сотрудников на грани эмоционального истощения наблюдаются устойчивые изменения в поведении и самочувствии:

- регулярные срывы сроков, несмотря на усилия;

- на 63% чаще — оформление листков нетрудоспособности;

- на 23% чаще — обращения за медицинской помощью (вызов врача, прием в поликлинике);

- в 2,6 раза чаще — активный поиск новой работы.

Эти сигналы отражаются и в структуре рабочего дня. Анализ динамики: как распределяется время, сколько приходится на концентрированную работу, а сколько теряется из-за перерывов и прокрастинации, позволяет оценить, не исчерпаны ли ресурсы человека.

Здесь речь не о микроменеджменте и постоянном надзоре, а о системной диагностике нагрузки. Постоянные запросы отчетов, давление и контроль «каждой минуты» лишь усугубят стресс. Гораздо эффективнее — использовать технологические решения, которые предоставляют агрегированные данные для принятия взвешенных решений.

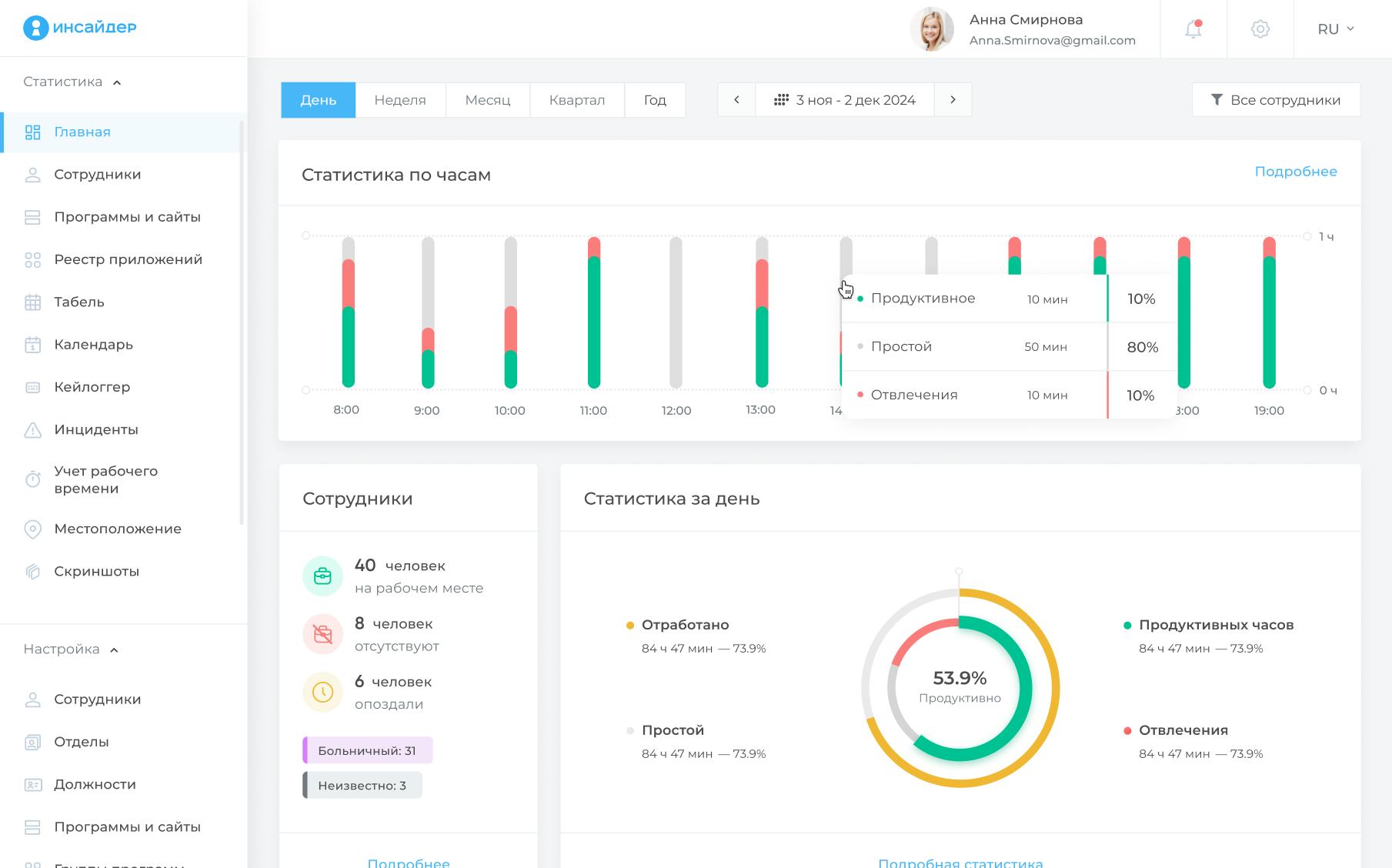

Одно из них — система мониторинга и оценки эффективности «ИНСАЙДЕР». Она позволяет выявлять риски выгорания на ранних этапах через анализ паттернов поведения:

- Динамика продуктивности. Система фиксирует время, затраченное на разные активности в течение дня, а также периоды бездействия. Снижение продолжительности фокусированной работы, рост «мертвых зон» при сохранении общей длительности смены — возможный признак усталости и снижения вовлеченности.

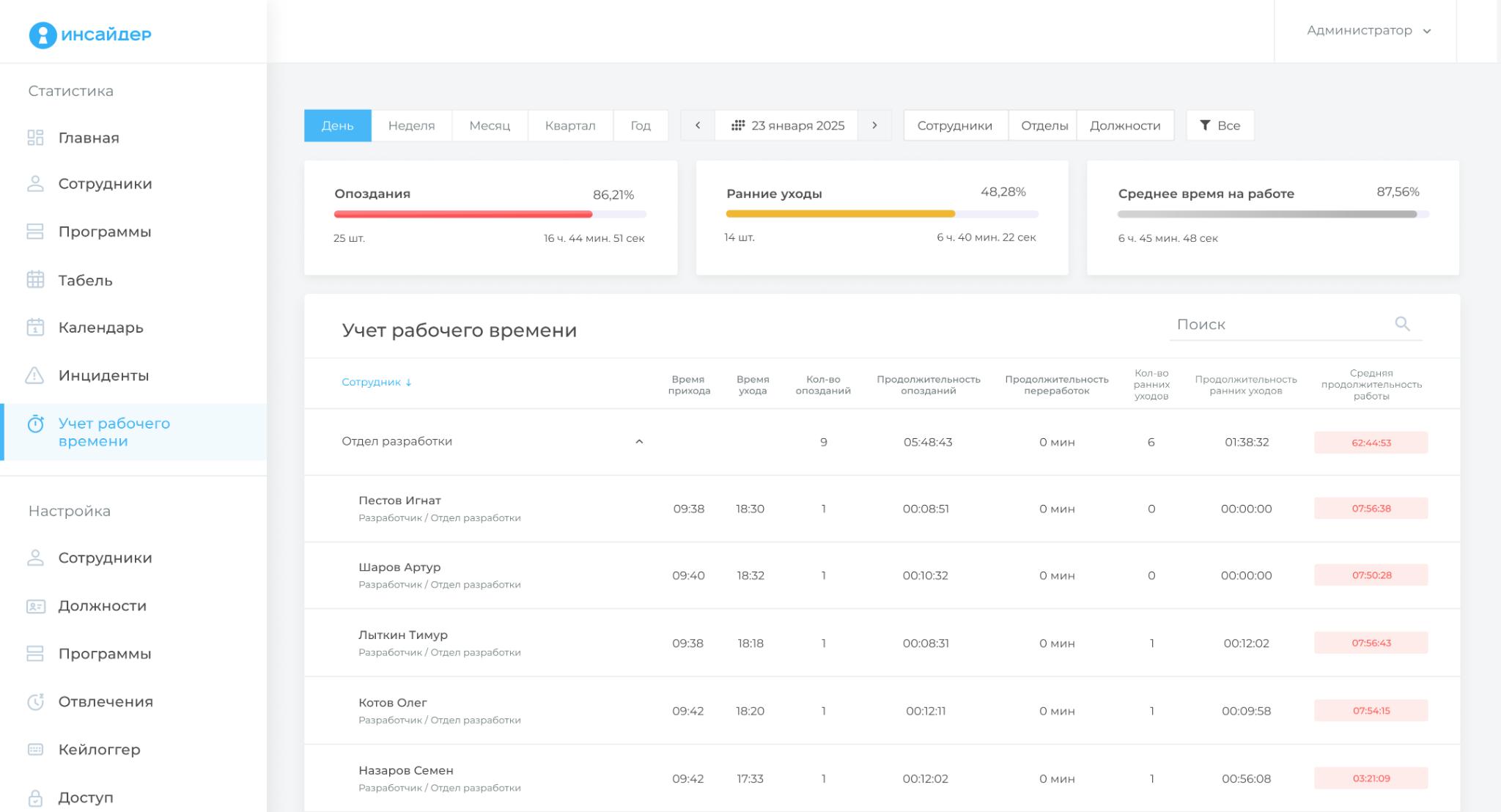

- Частота отклонений от графика. Фиксация опозданий, внеплановых отгулов, больничных — не для наказания, а для выявления трендов. Резкий рост таких событий у конкретного сотрудника может сигнализировать о перегрузке, личных трудностях или начале выгорания.

- Анализ цифрового поведения. Если в активности сотрудника наблюдается рост посещений площадок, связанных с поиском вакансий, особенно на фоне снижения продуктивности или увеличения перерывов, это может быть косвенным сигналом снижения вовлеченности — в том числе вследствие эмоционального выгорания.

Как помочь сотруднику преодолеть выгорание

Все начинается с доверительного разговора. Однако стоит учитывать: не каждый готов сразу открыться — особенно если человек склонен к интроверсии или привык держать все в себе. В таких случаях важно проявить терпение: задавать ненавязчивые, открытые вопросы, создавать безопасную атмосферу и постепенно выводить разговор к сути.

Примеры конструктивных вопросов:

- Как ты оцениваешь свою текущую вовлеченность в работу?

- Что сейчас дает тебе энергию, а что, наоборот, истощает?

- Какие задачи ты находишь осмысленными? А какие — бессмысленными или выматывающими?

- Каким ты видишь свое развитие в ближайшие 6–12 месяцев?

Цель такого диалога — не выявить слабость, а понять контекст и совместно определить, какие изменения помогут восстановить баланс. Если вы сами чувствуете признаки выгорания — приведенные ниже подходы также применимы и к самостоятельной работе над собой.

Смена формата деятельности

Монотонность — один из главных триггеров эмоционального истощения. Даже в рамках одной должности можно внести разнообразие:

- предложить участие в кроссфункциональном проекте;

- временно взять на себя новую роль (например, наставничество или координация);

- организовать обучение или участие в профессиональном мероприятии.

В некоторых компаниях ротация задач — часть культуры заботы о вовлеченности. Даже смена рабочего места (новый кабинет, перестановка, эргономичная мебель) может дать психологический «эффект обновления».

Физическая активность

Регулярное движение — не просто «полезная привычка», а один из самых эффективных инструментов регуляции нервной системы. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов и серотонина, снижает уровень кортизола (гормона стресса) и улучшает когнитивные функции: внимание, память, способность к принятию решений.

При этом не обязательно выделять часы на тренажерный зал: уже 20–30 минут умеренной активности в день — например, быстрая ходьба, легкий бег, плавание или даже активные перерывы на рабочем месте — дают измеримый эффект. Особенно ценна ходьба на свежем воздухе: сочетание движения, естественного света и смены визуального фона способствует «перезагрузке» мозга.

Для команд можно внедрить простые практики, например, 5-минутные разминки каждые 1,5–2 часа работы или корпоративные челленджи по типу «10 000 шагов в день». Это не только поддерживает здоровье, но и косвенно повышает концентрацию и снижает количество ошибок.

Признание и подкрепление усилий

Когда человек работает в условиях высокой ответственности, многозадачности и неопределенности, он особенно нуждается в обратной связи, которая подтверждает, что его труд замечен, оценен и имеет значение. Исследования показывают: регулярное признание — один из самых сильных факторов удержания и вовлеченности. Зачастую он важнее, чем финансовые бонусы в отрыве от контекста.

Формы позитивного подкрепления могут быть разными:

- вербальная благодарность в присутствии команды или лично;

- небольшие символические вознаграждения (премия, подарочный сертификат, дополнительный выходной);

- публичное признание в корпоративных каналах (при согласии сотрудника).

Главное — чтобы человек почувствовал, что его усилия действительно ценят, а не просто воспринимают как должное.

Качественный отдых

Истинный отдых — это не отсутствие работы, а активное восстановление. Человеческий мозг и тело не рассчитаны на бесконечный режим «боевой готовности». Хроническое присутствие на связи (даже в отпуске) поддерживает фоновый уровень стресса и не дает нервной системе перейти в режим восстановления. Поэтому важно:

- Поощрять полное отключение во время отпуска: никаких «срочных» задач, быть на связи «на всякий случай», отправки писем или звонков.

- Соблюдать выходные и обеденные перерывы без нарушений.

- Вводить практики «цифрового детокса» — например, запрет на рабочую переписку после 19:00 и в выходные (если это не дежурная роль).

Руководитель здесь — не просто контролер, а образец поведения. Если топ-менеджер регулярно пишет в корпоративный чат в нерабочее время или работает в отпуске, члены команды будут делать то же самое, даже если формально этого никто не требует.

Правильно организованный отдых дает не только физическое восстановление, но и когнитивный выигрыш: во время отключения мозг перерабатывает накопленный опыт, формируются новые связи — отсюда появляются инсайты, полезные идеи и свежий взгляд на задачи.

Заключение

Эмоциональное выгорание — это не просто личный кризис сотрудника, а системный риск для бизнеса: оно снижает вовлеченность, повышает текучесть, ухудшает качество решений и командную динамику. Поэтому гораздо эффективнее не реагировать на последствия, а выявлять и смягчать риски на ранних этапах.

Современные инструменты, такие как система мониторинга «ИНСАЙДЕР», могут стать частью такой проактивной стратегии. Главная цель системы — не контроль ради контроля, а получение объективных данных о распределении рабочего времени и нагрузке, чтобы руководитель мог вовремя заметить тревожные паттерны поведения и инициировать поддержку, будь то корректировка задач, перераспределение нагрузки или помощь от HR или психолога.

Протестируйте бесплатную демо-версию «ИНСАЙДЕР». За 14 дней вы сможете оценить текущую загрузку команды, выявить «точки напряжения» в рабочих процессах и принять обоснованные управленческие решения.