Какой бывает продуктивность, что на нее влияет и как ее повысить

Переработки, бесконечные совещания, которые ни к чему не приводят, постоянная нехватка времени, разобщенность в команде и хронический стресс — все это истощает ресурсы сотрудников и мешает качественно выполнять работу. Давайте разберемся, как избежать бесполезной траты энергии и сохранить высокую продуктивность даже в сложных условиях.

Работать много — не значит продуктивно

Мы часто выкладываемся на работе «на все сто», лишь бы успеть к очередному дедлайну. Но это не всегда приводит к ожидаемому результату. Из-за перегрузок кто-то уходит на больничный, а кто-то и вовсе меняет работу. Но такой подход не устраняет корень проблемы — цикл повторяется снова и снова. Зачем же истощать себя в бесконечной гонке с самим собой? Вместо того чтобы постоянно создавать новые трудности, стоит наконец разобраться с уже знакомыми.

Одна из ключевых причин стресса — попытка одновременно справляться с множеством срочных и разнородных задач. Такая нагрузка быстро приводит к перенапряжению. Стресс может быть краткосрочным, но особенно опасен тот, что накапливается постепенно, день за днем.

Многим знакомо состояние, когда в начале проекта все вдохновляет, а со временем интерес угасает, мотивация падает, и даже простые задачи даются с трудом. Появляется раздражительность, тревожность, внутреннее напряжение.

Сегодня это называют профессиональным выгоранием. На самом деле за этим стоит хронический стресс — он накапливается, давит, мешает радоваться работе и не дает вернуть былой энтузиазм. Хотя везде пишут, что стресс вредит здоровью (и это правда), о самом главном — как с ним осознанно работать, почему-то умалчивают.

Как на самом деле влияет стресс

Стресс не уничтожает вашу энергию — он просто блокирует к ней доступ. Представьте, что у вас есть деньги на счете в банке, но из-за определенных обстоятельств счет заморожен. Средства на месте, но воспользоваться ими невозможно. Это совсем не то же самое, что быть без денег вовсе.

Точно так же и с внутренним ресурсом: ваша энергия никуда не исчезает, но стресс не дает ей воспользоваться. Получается парадоксальная и грустная ситуация — вы полны потенциала, но не можете работать так, как раньше. Именно в этом и заключается скрытое, но разрушительное последствие стресса и главная причина хронической непродуктивности.

Сегодня многие привыкли жить в состоянии постоянного напряжения и расходовать лишь ту часть энергии, что осталась «размороженной». Но с каждым днем этот доступный ресурс сокращается все больше. Упадок наступает постепенно, почти незаметно — и вдруг шутки вроде «мне всего 30, а сил нет ни на что» перестают быть смешными. На смену приходят хроническая усталость, апатия и эмоциональное выгорание, которые сопровождают нас повсюду.

Почему же, например, некоторые люди в 70 лет по-прежнему демонстрируют высокую продуктивность? Ответ прост: все дело в уровне стресса. За стремлением к эффективности любой ценой часто скрывается ущерб, который наносим себе. Конечно, бывают моменты, когда задачу приходится решать через «не могу». Но если это становится нормой, стресс накапливается. А чем его больше, тем труднее потом из него выбраться.

Как сохранить внутренние ресурсы

У каждого человека свои индивидуальные источники стресса — они зависят не от работы в целом, а от конкретных задач. Если кто-то говорит: «Меня бесит моя работа», на самом деле стоит разобраться, какие именно поручения вызывают дискомфорт. Одним тяжело даются отчеты, другим — переговоры, третьим — генерация идей или аналитика.

Поэтому ключевой принцип профилактики стресса — браться только за те задачи, которые вы можете выполнять без чрезмерного напряжения. Работа «по силам» это не про лень, а про разумное распределение внутренних ресурсов.

Руководителям также важно учитывать особенности своих сотрудников. Навязывание задач, которые человек заведомо не успеет выполнить в срок, только усугубляет стресс. При этом одни работают лучше, когда сосредоточиваются на единственной цели в течение дня, а другим для вдохновения нужно переключаться между разными задачами. Учет этих различий помогает заложить основу здоровой и эффективной команды.

Еще один важный шаг — закрытие «хвостов». Особенно тех, что тянутся годами. Даже если вы временно забыли о невыполненном обещании, неотправленном письме, долге или ремонте, который давно пора сделать, ваше подсознание продолжает тратить на это энергию. Такие незавершенные дела создают фоновую тревожность и истощают ресурсы. И чем их больше, тем благоприятнее почва для хронического стресса.

Не менее разрушительно действуют и регулярные переработки. Длительная загруженность и отсутствие полноценного отдыха ведут к выгоранию, снижению концентрации и падению качества результатов. Постоянное наращивание производственных объемов без должного восстановления не делает сотрудников более исполнительными, а наоборот, истощает их.

Истинная продуктивность рождается не в режиме «больше и быстрее», а в сбалансированном ритме, где есть место и работе, и восстановлению. Поддержание этого баланса — не роскошь, а необходимое условие устойчивой эффективности компании.

В чем причина переработок

На самом деле причина проста: обычно руководители прямо или косвенно просят сотрудников об этом. Некоторые действуют откровенно и без обиняков: «В субботу нужно выйти на работу. Без доплаты. В течение недели тоже придется задерживаться — готовим отчет по проекту». Любые попытки возразить или отстоять свои границы встречают жесткое сопротивление: сотруднику намекают, что он может остаться без премии, столкнуться с давлением в коллективе или даже потерять работу.

Другие руководители выбирают более мягкий, но не менее эффективный подход. Они вежливо просят остаться сверхурочно, ссылаясь на «непростую ситуацию в компании», «взаимную поддержку» или «семейную атмосферу в коллективе». Звучат фразы вроде: «Мы ведь вкладываемся в вас — ожидаем и вашей лояльности». За вежливой формой скрывается та же цель — добиться бесплатных переработок.

Есть и третий, более скрытый способ — через манипулятивную корпоративную культуру. Здесь переработки не требуют напрямую, но создают такую обстановку, в которой уйти вовремя становится социально неприемлемо. Руководитель сам регулярно задерживается, тем самым подает пример для подражания. А сотрудник, который в 18:00 (как и положено) спокойно выключает компьютер и уходит, рискует быть замеченным как «недостаточно вовлеченный». Чтобы избежать осуждения или напряжения в коллективе, люди начинают задерживаться — и не потому что хотят, а из-за чувства давления.

Во всех трех случаях инициатива исходит от руководства, а сотрудник оказывается в ситуации, где отказ от переработок чреват последствиями — явными или скрытыми.

Последствия переработок

На первый взгляд, методы принуждения к сверхурочной работе могут оказаться действенными: при жесткой позиции руководства сотрудники вынуждены соглашаться, и краткосрочные результаты действительно улучшаются. Однако такой эффект временный — рано или поздно негативные последствия дают о себе знать.

В худшем случае переработки либо не оплачиваются вовсе, либо компенсируются по обычной ставке, без учета дополнительных усилий. Так или иначе это вызывает у сотрудника чувство несправедливости и разочарование в компании. К чему это ведет:

- Падение мотивации. Человек начинает попросту отсиживаться в рабочее время — удлиняет перерывы, уходит в бесконечные чаепития, работает вполсилы, лишь бы «отбыть» положенное.

- Поиск новой работы. Из-за потери доверия к работодателю и перспективы роста сотрудник перестает видеть в компании свое будущее. А постоянное давление лишь ускоряет решение уйти.

- Утрата лояльности. В худшем случае это может вылиться в утечку конфиденциальных данных, пассивный саботаж, попытки переманить клиентов или подорвать репутацию компании изнутри.

В итоге руководству приходится искать замену, тратить ресурсы на адаптацию и обучение нового специалиста — но если культура переработок остается неизменной, история повторяется снова. Таким образом цикл истощения, разочарования и ухода становится системным.

Что нужно знать про оплачиваемые переработки

Допустим, компания строго следует трудовому законодательству, уважает своих сотрудников и честно компенсирует сверхурочные по повышенной ставке. Казалось бы — все правильно. Однако и в этом случае возникают серьезные риски: уже через несколько недель продуктивность и качество работы начинают падать.

Причина — в накопленной усталости, хроническом дефиците отдыха и постепенном развитии профессионального выгорания. Даже самые лояльные и удовлетворенные оплатой сотрудники со временем исчерпывают свои ресурсы. Переработки в любом случае истощают — независимо от того, насколько щедро они оплачиваются.

Кроме того, постоянное напряжение и необходимость перераспределять усилия между множеством задач могут привести к так называемой дисморфии продуктивности — состоянию, при котором человек, несмотря на колоссальные усилия и видимую занятость, ощущает, что ничего по-настоящему значимого не достиг. Это чувство бесполезного труда подрывает мотивацию и усиливает эмоциональное выгорание.

Что такое дисморфия продуктивности

Представьте, что вы руководитель небольшой дизайн-студии. За один день вы: провели бриф с новым клиентом, доработали макет логотипа до финальной версии, согласовали сроки с командой по веб-разработке, подготовили презентацию для текущего проекта и ответили на все запросы заказчиков в мессенджерах. Казалось бы — день прошел максимально продуктивно: все задачи закрыты, коллеги довольны. Но внутри остается ощущение, будто вы почти ничего не сделали.

Это и есть проявление дисморфии продуктивности — состояния, при котором, несмотря на реальные достижения, человек не может адекватно оценить свой вклад и чувствует постоянную неудовлетворенность результатами. Оно возникает на пересечении тревожности, синдрома самозванца и эмоционального выгорания, мешает замечать и признавать собственные успехи и угрожает психологическому благополучию.

Как справиться с дисморфией продуктивности

- Фиксируйте свои достижения

Главное в борьбе с дисморфией — научиться замечать и признавать то, чего вы уже достигли. Часто мозг «не видит» прогресса, пока он не зафиксирован внешне. Поэтому регулярно ведите списки задач. Не пугайтесь, если они кажутся объемными — главное не количество, а движение вперед. Отмечайте каждое выполненное дело, пусть и небольшое. В конце дня вы заметите, что действительно многое успели.

Если же чувство «я ничего не сделал» все еще не проходит — не ругайте себя. Просто напомните себе: даже частичное выполнение плана — это уже результат. Особенно если учитывать, что условия работы постоянно меняются: то офис, то удаленка, то личные обстоятельства влияют на концентрацию. Списки помогут честно оценить нагрузку и понять, не перегружаете ли вы себя. - Принимайте позитивную обратную связь

Когда вам говорят «спасибо» или хвалят за работу — не отмахивайтесь от этих слов. Остановитесь, вдумайтесь в них и позвольте себе принять комплимент. Мы часто игнорируем похвалу, потому что больше сосредоточены на том, что пошло не так. А дисморфия продуктивности как раз и заставляет нас не замечать свои успехи.

Создайте отдельную папку на телефоне или компьютере и сохраняйте туда скриншоты, письма или сообщения с благодарностями от коллег, руководства, клиентов или даже друзей. Это будет ваш «архив подтверждений»: когда сомнения накроют, вы сможете напомнить себе — да, вы справляетесь, и это замечают другие. Конечно, самооценка не должна зависеть только от чужого мнения, но такие напоминания помогают восстановить объективную картину. - Пересмотрите отношение к продуктивности

Дисморфия влияет не только на работу, но и на личную жизнь. Например, вы планировали ходить в зал каждый день, но в последний день недели пропустили тренировку из-за усталости. Внутренний критик тут же обвиняет вас в слабости. Но разве шесть дней подряд — это не достижение? Один пропущенный день не стирает всех усилий.

Настоящая продуктивность — это не только выполнение задач, но и умение заботиться о себе. Отдых, восстановление и даже временные паузы — не роскошь и не лень, а неотъемлемая часть устойчивой эффективности. Без них невозможно сохранить энергию, ясность мышления и креативность.

Если вы регулярно чувствуете выгорание, возможно, пора пересмотреть свои рабочие ритмы. Один из самых эффективных путей — перейти от гонки за результатом к осознанной, «медленной» продуктивности, где ценится качество, устойчивость и внутреннее равновесие, а не только количество закрытых задач.

Что такое «медленная» продуктивность

Идею «медленной» продуктивности подробно раскрыл американский профессор и автор Кэл Ньюпорт в своих книгах «В работу с головой» и «Цифровой минимализм». Многие из нас испытывают хроническую усталость и пытаются найти баланс между карьерой и личной жизнью. Однако простой отказ от переработок не решает проблему — переутомление может сохраняться даже при коротком рабочем дне.

По мнению Ньюпорта, суть не в том, сколько часов вы проводите на работе, а в том, сколько задач берете на ограниченный период. Сокращение рабочего времени без снижения нагрузки лишь усиливает стресс из-за сжатых дедлайнов и постоянного цейтнота.

Вместо этого он предлагает иной подход: работать медленнее, но глубже, сосредоточившись на меньшем числе задач одновременно. Это позволяет не только повысить качество результата, но и получать удовольствие от самого процесса. «Медленная» продуктивность — это переосмысление эффективности: здесь приоритет отдается осмысленности и устойчивости, а не количеству выполненного.

Отличие «медленной» продуктивности от обычной

В своей книге «Думай медленно… решай быстро» психолог Даниэль Канеман описывает две системы мышления.

- Система 1 — быстрая, интуитивная, эмоциональная.

- Система 2 — медленная, аналитическая, осознанная.

Когда нас заваливают задачами и поджимают сроки, мы инстинктивно переключаемся на Систему 1: начинаем работать максимально быстро, часто жертвуем качеством, точностью, отношениями и даже собственным самочувствием. Это и есть классическая продуктивность — ориентированная на скорость, а не на результат.

«Медленная» продуктивность разрушает миф о том, что идеальный сотрудник — это тот, кто беспрерывно работает. На самом деле, устойчивый успех строится на балансе между работой и восстановлением, на умении сосредоточиться и не распыляться.

Ее главная цель — поддерживать оптимальный, а не максимально возможный уровень загрузки. Многие опасаются, что снижение объема задач навредит эффективности или конкурентоспособности компании. Но на практике избыток работы ведет к стрессу, ошибкам, выгоранию и, как следствие, к падению качества.

Ньюпорт убежден: переход к «медленной» продуктивности повышает реальную производительность. Для этого нужно:

- работать над ограниченным числом задач одновременно;

- завершать их последовательно;

- воздерживаться от новых обязательств, пока не закрыты текущие.

Внедрить такой подход непросто — особенно на уровне управления. Многие руководители привыкли решать проблемы сами, вместо того чтобы делегировать. «Медленная» продуктивность требует иного подхода:

- четкой системы расстановки приоритетов;

- осознанного делегирования;

- учета текущей загрузки сотрудников перед постановкой новых задач.

Да, это требует времени и дисциплины. Но в долгосрочной перспективе такой подход обеспечивает более высокую вовлеченность, качество работы и устойчивую эффективность без выгорания и текучки персонала.

Рекомендации по внедрению

Начните с переосмысления самого понятия продуктивности. Задайте себе ключевые вопросы:

- В какой обстановке я чувствую себя наиболее сосредоточенным и эффективным?

- Какие практики реально помогают мне сохранять работоспособность?

- Что для моей работы важнее — скорость выполнения или глубина и качество результата?

Ответы на эти вопросы станут основой для адаптации принципов «медленной» продуктивности под ваш стиль работы. Вот несколько практических рекомендаций:

- Делайте акцент на внимании

«Медленная» продуктивность — это не бездействие, а осознанное управление вниманием. Освободите умственные и эмоциональные ресурсы для творческого мышления. Например, во время прогулки не шагайте «на автомате», а сознательно замедляйте шаг, старайтесь замечать детали вокруг. Читайте книги и делайте паузы на важных мыслях. Научитесь переключаться между состояниями: от глубокой концентрации к спокойному, расслабленному осознанию — именно в таком режиме рождаются свежие идеи и восстанавливается энергия. - Увеличьте разумные сроки выполнения задач

Одна из главных ловушек традиционной продуктивности — череда сжатых дедлайнов, которые создают постоянное напряжение и снижают качество работы. По возможности заранее согласовывайте сроки и выбирайте те, что позволяют работать вдумчиво, а не в авральном режиме. Спланируйте заранее, как вы будете реагировать на срочные запросы: кого можно привлечь, какие задачи временно отложить, как справляться со стрессом. - Четко расставляйте приоритеты

Суть «медленной» продуктивности — в умении откладывать второстепенное и сосредотачиваться на действительно важном. Если в вашем списке дел пятиминутная рутина весит так же, как стратегический проект, система дает сбой. Оцените задачи объективно: не все, что кажется срочным, действительно таковым является. Избегайте ловушки «все и сразу» — она размывает фокус и превращает день в череду мелких, но изматывающих поручений. Подходите к «медленной» продуктивности не как к способу работать меньше, а как к стратегии работать более качественно. - Автоматизируйте рутину

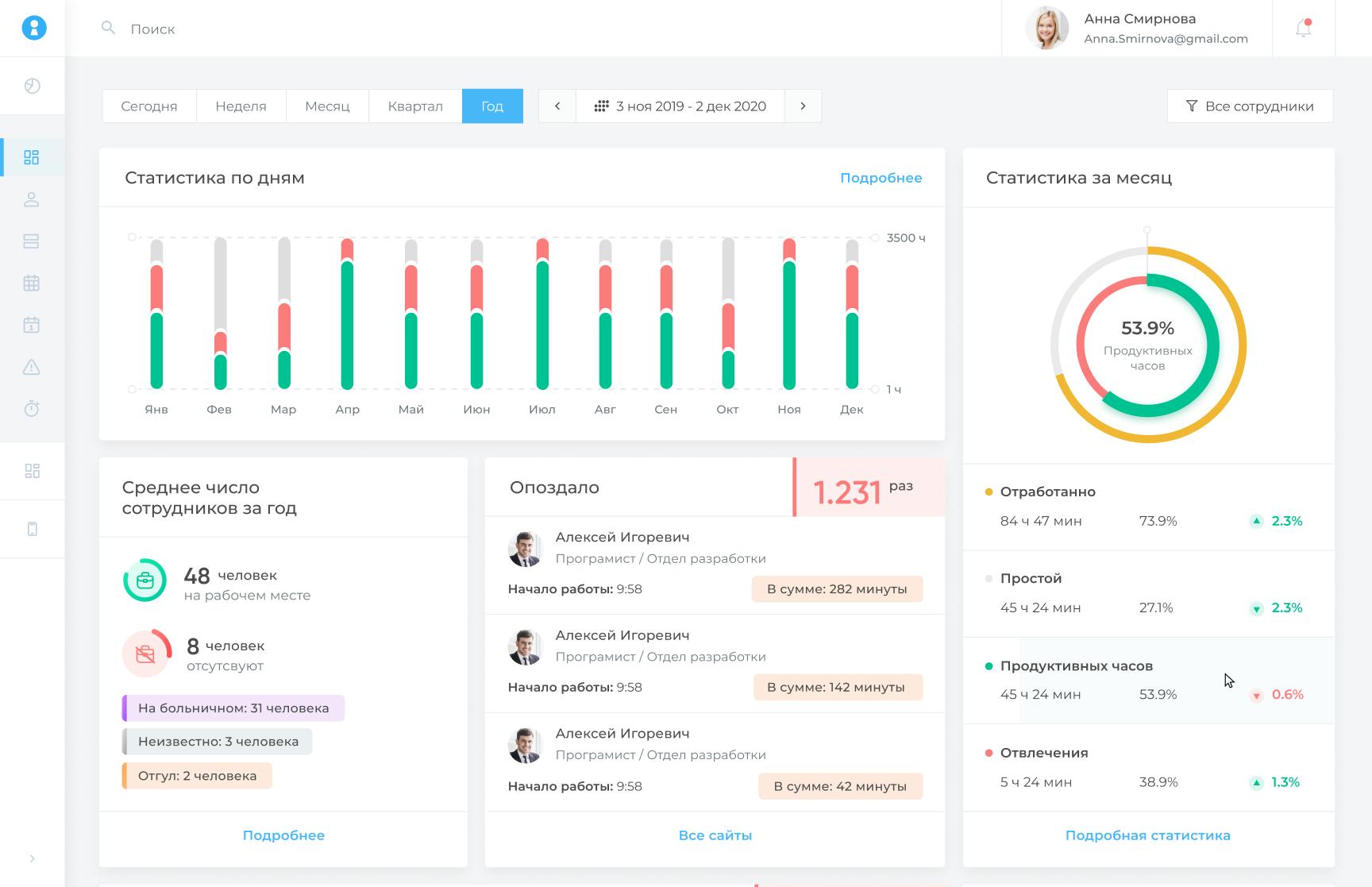

Более 40% офисных сотрудников сталкиваются с выгоранием, во многом из-за однообразных, но обязательных задач. Хотя полностью избежать рутины невозможно, вполне реально сократить ее объем с помощью специализированных инструментов. Один из них — система мониторинга и оценки продуктивности «ИНСАЙДЕР». Программа показывает, как именно распределяется рабочий день: какие задачи выполняются, а на что время уходит впустую.

На основе этих данных руководство может оптимизировать процессы, снизить нагрузку и создать условия для устойчивой, а не изматывающей продуктивности.

Как повысить эффективность сотрудников

Если ваша цель — повысить качество и темпы работы команды, мы рекомендуем воспользоваться практиками, лично проверенными нашей компанией. Они помогут не только выстроить по-настоящему продуктивную работу коллектива, но и освоить принципы эффективного управления проектами.

Сократите количество совещаний

Как метко заметил публицист Дэйв Берри, совещания зачастую не только не помогают, но и мешают людям проявлять свой потенциал. Полный отказ не требуется — бывают действительно полезные встречи. Но они должны отвечать трем критериям:

- Повестка четко определена.

- Участвуют только те, кто реально вовлечен.

- Есть конкретная цель и ожидаемый результат.

На деле же большинство собраний проходят без плана, отнимают драгоценное время и разрушают рабочий ритм. Согласно исследованию с участием 200 топ-менеджеров, лишь 17% считают, что время на подобных встречах в их компаниях используется эффективно. Часто совещания проводятся просто по привычке. Между тем, ту же информацию можно передать через email или короткое сообщение в мессенджере.

Практическое решение: введите в расписание день без совещаний — целый рабочий день, посвященный глубокой, непрерывной работе над проектами. Это заметно повысит концентрацию и результативность.

Если встреча все же необходима — сделайте ее полезной:

- Заранее подготовьте план совещания и разошлите его участникам.

- Определите правила проведения: формат (очно/онлайн), необходимость включения камеры, порядок выступлений.

- Назначьте ответственного за протокол — лучше в электронном виде, чтобы ничего не потерялось.

- Регулярно спрашивайте у команды: «Нужны ли вам эти встречи?» Если нет — замените их на асинхронную коммуникацию.

Расставляйте приоритеты осознанно

Сотрудники ежедневно сталкиваются с множеством задач, большая часть из которых кажутся «срочными и важными». Но не все, что срочно, действительно важно. Чтобы не тонуть в потоке дел, оценивайте каждую задачу через призму глобальных целей компании:

- Способствует ли она достижению ключевых результатов?

- Есть ли у нее долгосрочная ценность?

Важно регулярно оценивать актуальность всех текущих дел. Задачи, не связанные с основной миссией подразделения или компании, можно и нужно откладывать или вовсе исключать, чтобы не распылять ресурсы. Особенно эффективно это работает, когда сотрудники понимают, как их конкретная работа вписывается в общую стратегию организации. Такое осознание значительно повышает их мотивацию, вовлеченность и ответственность за результат.

Избавьтесь от низкоприоритетной нагрузки

Исследования показывают, что 85% сотрудников чувствуют себя перегруженными, из них же 42% отмечают ухудшение психологического климата в коллективе.

Решить эту проблему помогает управление загруженностью. Отменяйте или откладывайте задачи низкого приоритета. Сокращайте время на их выполнение или делегируйте.

- Если задача не влияет на ключевые цели — исключайте ее из списка дел.

- Два срочных и важных задания у одного сотрудника — передайте одно коллеге или привлеките внешнего исполнителя.

- Если задачу нельзя отложить, делегировать или отменить, решайте ее максимально быстро, без лишних обсуждений.

Эффективное распределение нагрузки начинается с понимания текущей загруженности специалистов. Оценить ее можно с помощью системы «ИНСАЙДЕР», которая показывает уровень занятости по сотрудникам, отделам и проектам, отслеживает «узкие места» и определяет, какие задачи тормозят прогресс.

Учитывайте сильные стороны сотрудников

Люди разные: один с удовольствием погружается в аналитику, другой теряет концентрацию на монотонных отчетах. Это не недостаток — это особенность, которую можно использовать на пользу компании.

Определите, кто в команде лучше всего справляется с теми или иными типами задач, и поручайте людям то, что им нравится и легко дается. Так вы сможете повысить качество, скорость выполнения работы и удовлетворенность подчиненных.

Планируйте проекты заранее

Импровизация — враг продуктивности. Каждый проект должен начинаться с детального плана, который включает:

- цель и критерии успеха;

- ответственных за каждый этап;

- бюджет и ресурсы;

- этапы, промежуточные результаты и сроки.

В идеале перенести все проекты в единое цифровое пространство (например, в Битрикс24), чтобы избежать конфликтов по времени и ресурсам. Это дает команде ясность: кто за что отвечает, что уже сделано и что в работе.

Упорядочьте каналы коммуникации

Слишком много инструментов — тоже проблема. Когда в компании используют 10+ мессенджеров, почтовых сервисов и платформ, сотрудники тратят больше времени на переключение между ними, а не на реально полезные действия.

Определите назначение каждого канала, например:

- Email — для внешней коммуникации (клиенты, поставщики).

- Мессенджеры — для оперативного общения внутри команды.

- CRM/Битрикс24 — для постановки и контроля задач.

Если два инструмента дублируют функции, оставьте один. Меньше приложений — меньше хаоса — выше эффективность.

Заключение

Повышение продуктивности — это не разовое действие, а непрерывный процесс. Он может казаться сложным, но современные инструменты значительно упрощают задачу: они не только предоставляют детальную аналитику и выявляют зоны роста, но и способствуют реальному улучшению результатов каждого сотрудника.

Так, система мониторинга персонала «ИНСАЙДЕР» дает объективную картину эффективности каждого члена команды. Она показывает, сколько времени уходит на выполнение задач, кто работает в оптимальном режиме, а кто регулярно перерабатывает. Вся собранная информация автоматически структурируется в наглядные и удобные отчеты.

Всего пять минут в день на анализ этих данных — и вы сможете принимать взвешенные, обоснованные управленческие решения. Это позволяет не только оптимизировать рабочие процессы, но и создавать для сотрудников условия, в которых они будут чувствовать себя комфортно — без хронического стресса, выгорания и вынужденных переработок.